『雨の中のゆうれい女』

この話はあるタクシー運転手が体験したものです。

客を乗せて街外れの集落に行っての帰り、すでに辺りは深い闇に包まれていました。そして、雨が降り出しました。夏の雨はいよいよ本降りとなり、締め切った車の中は蒸し暑く、きしむワイパーも一段と速度を上げていきました。

車が樹木の生い茂った小道に差し掛かったとき、運転手は背中に、これまで感じたことの無い悪寒で身震いしました。しばらく車を走らせていると、道のわきにぼーっとした光を感じ目を凝らしました。そこには、若い女の人がずぶ濡れになって手を挙げています。こんな時間に、それも人家の無いところで不思議に思ったが、急いで車を止めました。

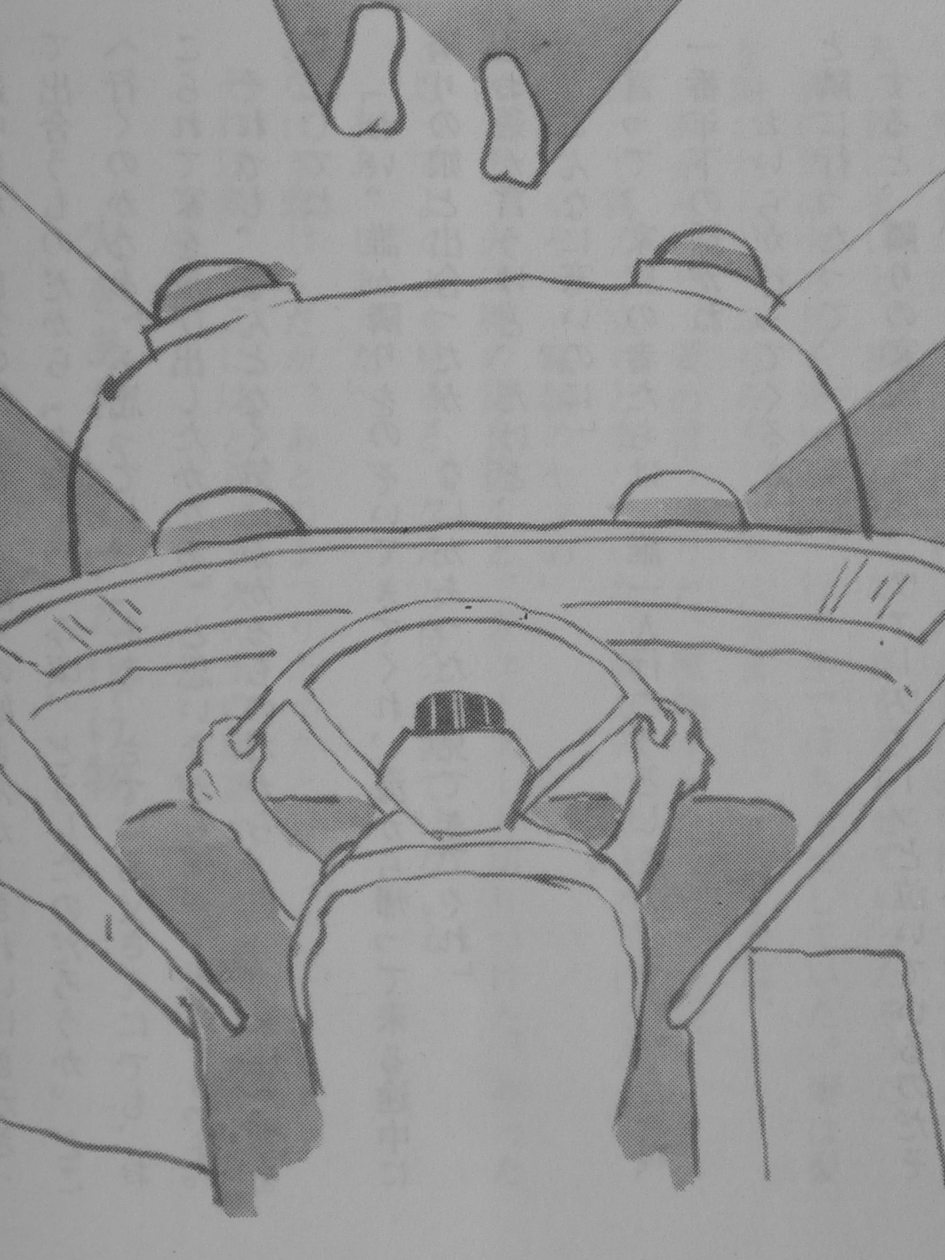

若い女は、化粧の香りをプンプン漂わせて後部座席に乗り込んできました。「どちらまでですか」と運転手が声をかけると、「街までやってください」と、か細い声が聞こえました。運転手は、香水のきつい匂いを気にしながらも車を走らせました。ようやく、街の明かりが見え出し、運転手はほっとしました。その安堵感からか、「だいぶ、濡れたでしょう」と女に話しかけました。ところが、返事はありません。気になって運転手はバックミラーを覗き見ました。ところが、後部座席には誰も映っていませんでした。

運転手は、車を止め後部ドアを開けると、そこには誰もおらず座席だけがびしょびしょになっていました。そして、さっきの香水の匂いが風に乗ってツーんと車の外から漂ってきました。運転手は、頭が真っ白になり、無我夢中で車を走らせ帰りました。

うわさによると、若い女が乗り込んだ辺りに、最近亡くなった女のお墓があるということでした。

(話者/佐渡山健)