「お前、見たなー」

戦後間もない頃のはなしです。

母と息子の二人暮らしでした。沖縄本島の学校に行きたいという息子を、母親は涙を飲んで出すことにしました。息子は親元を離れて離島から出てきた学生たちと一緒に寮に入りました。真ん中の廊下をはさんで、両側には畳間の部屋がそれぞれ区切られ、一つの部屋に数人が共同生活をしていました。

一年も過ぎた頃でしょうか、母親が無けなしの金をはたいて豚肉を買い、三枚肉を作って息子に送りました。当時は冷凍設備も無く、息子の寮に着くころにはすでに豚肉は腐っていました。それでも息子は母親の気持ちが嬉しく、小包を抱いて泣いて喜びました。そして腐った肉を押入れに隠し、みんなが寝静まってから一人で食べました。このときから息子に異変が起きていました。腐ったこの匂いが何とも忘れられないものとなっていたのです。

それから、しばらく経ったある日の夕方、息子は学校の帰りに懐かしい匂いを感じました。「おや?この匂いは」息子は夢中で匂いのする方角へ歩き出しました。何とそこは、鮮やかな葬式花の飾られたお墓でした。しばらく立ちすくみ、そこから離れられないでいました。日がとっぷりと暮れ、東の空からまーるい月が昇ってきました。満月の夜でした。

息子は周りに人気がないことを確認して、まだ生々しい漆喰の墓をこじ開けはじめました。そして、墓の中に入っていきました。しばらくして、息子は満足そうに口を拭きながら這い出してきました。墓の入口を元通りにし、何事もなかったかのように帰っていきました。それからというもの、息子は毎晩のように彷徨い歩き、墓をこじ開けては中の死体をむさぼるのでした。

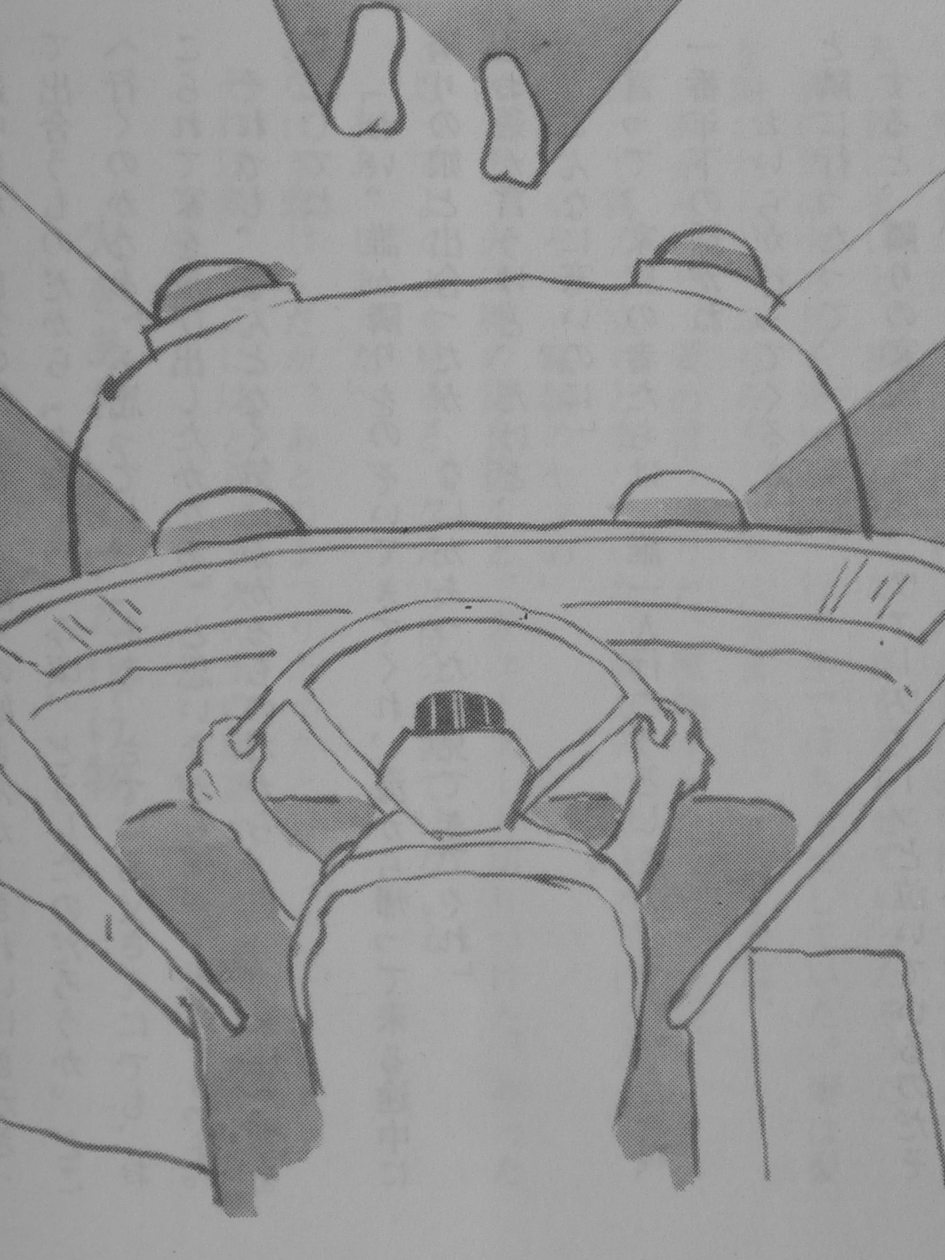

同じ部屋の友人は、毎晩出かけていく息子を、恋人でも出来、逢引でもしているのかなと、ある晩いたずら心でつけてみることにしました。息子がみんな寝静まったと思って静かに部屋を出て行くところを、友人は気づかれないように後をつけました。外は月が明るい十五夜の晩でした。息子は人気の無いススキ山にズンズン入っていきました。「どこまで行くんだろう」不思議に思いながら後を付けて行くと、何と息子は真新しい墓の前で立ち止まりました。友人は不思議に思いましたが、しばらく様子を見ることにしました。

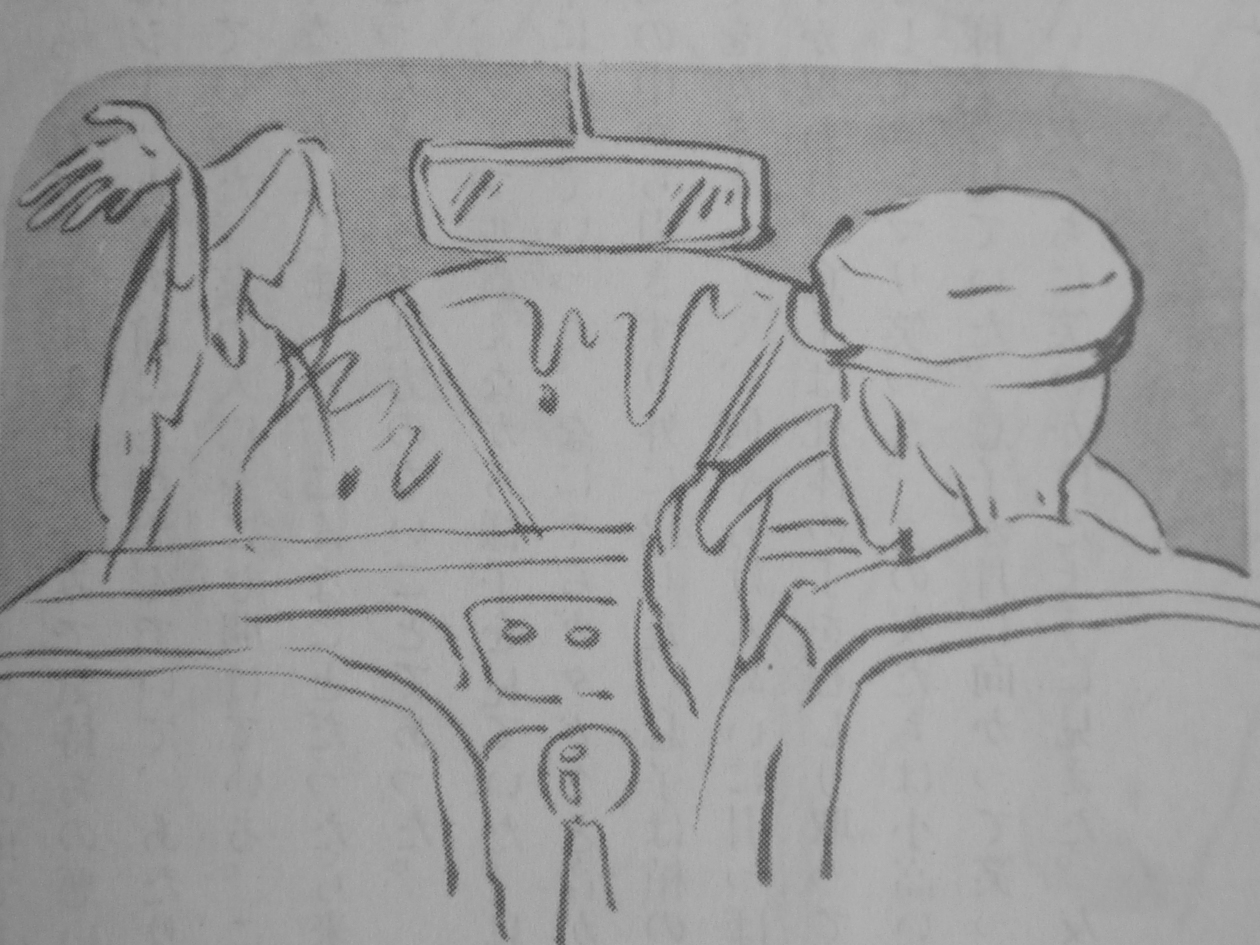

息子はいきなり墓をこじ開け始めました。いよいよ友人はそこで腰を抜かし、声を出すことさえできませんでした。しばらくして、息子は墓の中から死体を引きずり出し食べ始めました。手をむしり取り、月にかざしてニンマリと笑ったかと思うとガブッと一口…。「げーっ」友人はいたたまれず大声を発し、必死になって逃げました。息子はびっくりして「お前、見たなー」と追いかけて来ました。

寮にたどり着いた友人は、部屋に駆け込み布団を頭からかぶり、ブルブル震えていました。心臓は張り裂けんばかりに高鳴りし、震えが止まりません。息子は、友人が寮に逃げ込んだのを見届けると一つ一つの部屋を確かめ始めました。「お前、見たなー」とささやくように一人一人確かめて歩いたそうです。

とうとう、友人の部屋にやってきました。息子は友人のところまで来ると「お前、見ただろー」と言って手を胸に当てました。友人は、あまりの恐ろしさに固まったまま、息を引き取ったという話です。

(話者/西原春男)